发布时间:2025-05-24

浏览次数:0

Bach: The

《巴赫:博学的音乐家》书评(三)

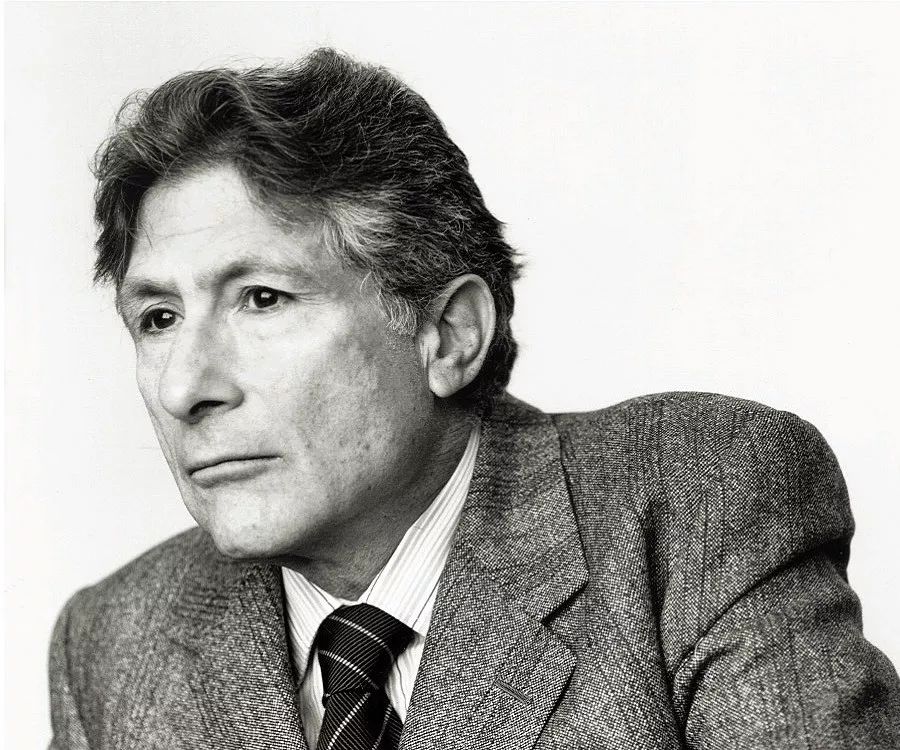

By Said

萨义德,一位美籍的巴勒斯坦人,早年曾在耶路撒冷与开罗接受过教育。1954年,他远赴美国,先后在普林斯顿大学和哈佛大学深造,最终取得了博士学位。他风度翩翩,精通九种语言,尽管接受了西方的精英教育,但他始终对东方文明怀有深厚的情感。他是巴勒斯坦解放组织的一位坚定盟友。在海湾战争期间,他亲自走上街头,参与示威游行,强烈反对美国对伊拉克的入侵,并对殖民主义进行了猛烈的批评。1978年,他发表了《东方主义》,立刻引起广泛关注,成为七十年代末美国左翼文化批评领域的典范之作。同时,他还出版了音乐文集《音乐的极境》。

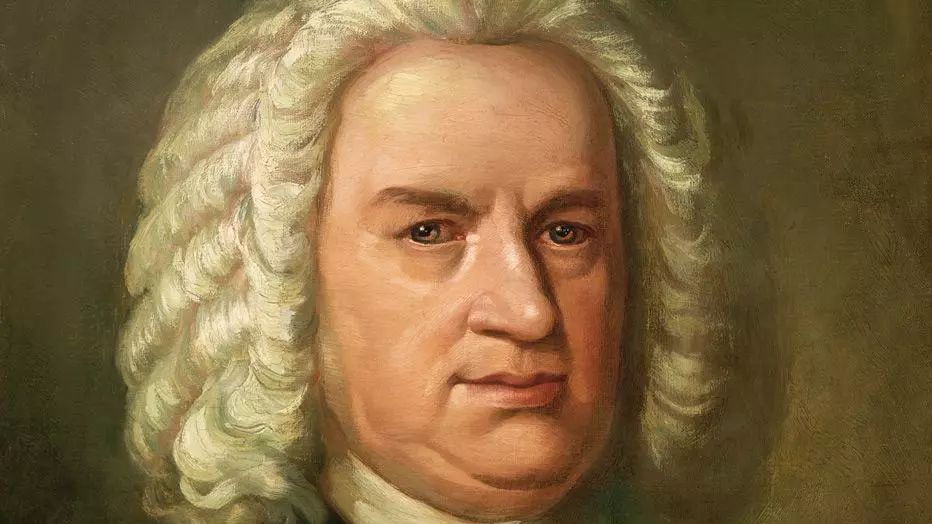

对于一位艺术成就非凡,其作品在本质上如此独特,如此与众不同,既不同于他的时代,也不同于他个人生平的人来说,生活中和工作中并没有现成的、简单的解决方案。确实,巴赫的声乐作品和管风琴音乐所对应的文本,与特定时代中某个特定作品的文本一样,都是独特的,而且沃尔夫在其对这些作品的解读上,也展现出了独到的见解。

巴赫的才华在艺术领域与他的日常生活和职业角色截然不同,两者之间存在着显著的差距。对于这位音乐大师,要深入探讨其生平与创作实属不易,且缺乏可供参考的固定方法。尽管如此,巴赫的康塔塔与管风琴作品往往与教会节日中的特定礼拜日讲道内容紧密相连,或是与路德教会合唱曲目相呼应,沃尔夫对此亦有详尽的描述。

然而,谈及诸如-Übung这样的长期练习,以及那些作品、他的著作、那些伟大的作品,甚至那些作品,它们共同构成了一幅画卷,他却(他所言)充满了(某种情感)。为何,为了什么,巴赫会被那些(某种事物)所深深吸引,以至于他一直坚持(某种行为)到生命的最后一刻?这一切究竟意味着什么?

谈及巴赫那些历久弥新的键盘练习曲、帕蒂塔与组曲、管弦乐杰作、圣咏篇章以及复调研究,即便这些作品共同构筑了一个坚实的整体,他的叙述却显得零散而间断(尽管他所提及的内容都剖析得相当深刻)。试问,为何巴赫对圣咏中的和声组合可能性如此着迷,直至生命终结仍不懈地创作和编排和声?这说明了什么?

沃尔夫本可以谈论这些,它们散布于各个角落。若能更加精炼,便不会那么冗长,不那么杂乱,更加深入,在他自己的领域内,基于已知事实,进而探讨诸如某某的著作或某某晚年的作品等。

沃尔夫理应将这些议题单独提取出来进行深入探讨,而非在此处随意发表感想。更佳的策略是减少对具体事务的简单陈述,减少按部就班的叙述,而应增加反思的成分。这可以参照梅纳德·所罗门撰写贝多芬与莫扎特传记时的手法,在叙述完已知事实之后,详细且富有想象力地分析莫扎特的小夜曲,或是贝多芬晚期的四重奏和奏鸣曲等作品。

Wolff在探讨巴赫生平时,将其描述为‘一种介于’与‘行走于’两极之间的人’,并将巴赫的人生划分为‘务实’与‘理想’两部分,他揭示了这种观点的独特之处。这样的视角对于人们来说,即使从表面上看去似乎一目了然,从某种程度上到全面深入地理解,也能发现其中确实存在这样的差异,并且这种差异是值得深入研究的。就像在《马太受难曲》这样的作品中,以及像《赋格的艺术》这样的著作中,这种差异比我们想象中更为显著,尤其是对于那些可能曾在巴赫时代亲身体验过这种差异的人来说。

沃尔夫在序言中提到,巴赫的人生宛如一幅由众多碎片拼接而成的复杂马赛克。他的传记试图在这位音乐家真实的生活环境与艺术创作的理念之间搭建一座桥梁。然而,他似乎并未充分认识到这种碎片化的严重性。尽管从个别部分可以明显察觉到其中蕴含的设计意图,并且这部内容丰富、详尽的传记确实值得读者深入思考和重新构建其内容,但读者们实际上几乎无法理解这部作品的整体设计究竟是如何的。还是别让我们知道巴赫婚礼上都有哪些宾客吧。

Wolff对于巴赫的研究,很大程度上是通过他在书中对1750年巴赫去世后其作品传承的描述来体现的。他认为,许多作品在巴赫去世后遗失或传给了他的后代,这导致巴赫的作品在其去世后的五十年间未能得到妥善保存。他提出了一个观点,即:“他们作品中所坚持的主要思想是永恒的,即使在他们去世后依然如此。”这一观点适用于那些在巴赫去世前就已经完成的作品。

沃尔夫在著作的结尾部分提及了1750年巴赫去世后的财产分配情况,这一细节进一步显现出他并不打算创作一部充满想象、富含美学价值的巴赫传记。他坚信,鉴于巴赫众多手稿已失落或分散于众多继承人手中,即便再过五十年,也难以完整梳理出其音乐遗产的全貌。沃尔夫将巴赫与牛顿进行了比较:在他们生前完成或去世后重新被发现的著作里,其作品所要传达的核心观点表现得相当明晰,甚至这些思想已被实际应用。

那么,这究竟是什么,这种sketch outlines,沃尔夫继续称之为‘尚未,然而,仍然人性’的东西?难道我们不应该从我们的角度对它进行更深入的探讨吗?沃尔夫对此的观点显得尤为重要,因为巴赫曾试图处理这种——或者,正如我们所发现的。

这些历经考验依然顽强存续的乐曲,沃尔夫将其概括为兼具原则与感召、科学与人性的音乐,究竟是什么样的呢?能否为我们提供更多阐释?巴赫曾努力解答这一疑问,却未能给出一个圆满的答复,而沃尔夫对此却惜墨如金,让人不禁感到遗憾。

1735年,正值他事业巅峰之际——他即将被任命为萨克森和宫廷乐长——在莱比锡圣托马斯教堂任职期间,巴赫被沃尔夫评价为对其一生主要事迹的忠实记录,这份记录详实且清晰。在完成这项工作之际,他拓展了自己的视野,促使他从两个不同的角度审视:一方面是他自己的过去及其背景——另一方面则是他个人的经历——这一切都在历史的长河中得以展现。

1735年,正是巴赫事业巅峰之际,那时他供职于莱比锡的圣托马斯学校,却即将被委以重任,成为萨克森选侯国以及波兰宫廷的专属作曲家。据沃尔夫记载,巴赫当时试图通过绘制家族世系图来总结自己的一生,他展开了一幅跨越时空的全景画卷,让自己在画卷中向前后两端延伸目光:一端是家族音乐的辉煌过往,另一端则是其光辉的未来——一方是祖先,另一方是子孙——而他本人则恰好处在正中央。

往昔岁月,以及音乐的历史,构成了他的领域与影响……因此sketch outlines,他深入挖掘其主要的创作,为诸如《赋格的艺术》和《b小调弥撒》等大规模作品奠定了基础。

他的家族历史、现状以及未来,同样映射出了他所能掌控的音乐的过往、现在与未来……基于此,他踏上了旅程,着手回顾和审视自己的核心作品,为诸如《赋格的艺术》和《b小调弥撒》等重大作品做好了充分的准备。

巴赫似乎在其创作生涯中越来越倾向于创作大量作品:不仅是一首或几首赋格曲,而是整系列的作品,这些作品在各个时期都有所体现,包括在1703年至1707年间的慕尼黑,1707年至1708年的缪尔豪森,1708年至1717年的魏玛,1717年至1723年的科滕,以及1723年至1750年的莱比锡,他在那里度过了自己生命中的大部分时光,作为一名作曲家和音乐家。他的第一位妻子在1720年去世;同年,他与安娜结婚,并以此补充了他与第一位妻子所生的孩子(其中一些孩子已经去世)。

巴赫似乎始终追求着在作曲上涵盖一切:不只是一首帕蒂塔,也不只是一首前奏曲与赋格,而是数量众多,旨在突破作曲的边界。显而易见,这确实触及了他个人日常生活中所能承受的极限。在他的一生中,他曾在多个地方担任职务,包括阿恩施塔特、米尔豪森、魏玛以及安哈尔特,最终在莱比锡度过了他职业生涯中最辉煌的岁月,担任合唱团的指挥和音乐总监。他的首任配偶于1720年离世,遗留下了数名子女(其中部分在幼年不幸夭亡),翌年,他与安娜·玛德莲娜·威尔克结为连理,此后,她亦为他生育了更多的子女。

在当下,对这一时期的巴赫作品进行深入研究,不仅限于对众多作品的探讨,更深入到那些核心主题为某种情感与精神状态的作品之中,这些作品将音符与旋律融入了独特的音响之中,无论是以和声、复调还是其他形式呈现,都似乎在回归这一时期,而不仅仅是数量上的增加。

连绵不断的日程表中——教学任务、作曲创作、舞台演出、排练活动、以及与乐师、学生或其他人的争执,以及周日的宗教仪式和社交应酬——这些因素迫使巴赫不得不在零散的时间里,以艺术化的方式投入到创作中。他不仅致力于创作出更多、更复杂深奥的作品,还精心构思了一系列以巧妙构思为特点的集合,通过对音符和主题的顺序进行重新编排和革新,最终形成了极为精细的对位声音结构。

在这样一个领域,没有任何笔记或作品具有显著的地位或特色:—— , , , ,这一流派——在音乐中扮演着重要角色。人们可以从巴赫创作的浩如烟海的——,从《马太受难曲》到《b小调弥撒曲》,再到超过两个世纪的——,这些作品都经历了——和——的损失,以及数量翻倍的——。

在此结构下,每一个音符,每一项处理,均无冗余或偏颇:旋律、和声、节奏、调性、体裁,无不各司其职。聆听巴赫的《受难曲》、《b小调弥撒》以及那幸存于多次失落与损毁的二百余首康塔塔,人们能够在这些庞大的合唱作品中,体会到那种深入到每一个细节的非凡活力。

遗憾的是,Wolff时常有许多关于这部作品的见解——他对巴赫作品的评价,作为一个精通‘巴洛克风格’的专家,仅仅是其中之一。在我看来,音乐作为一位超越尘世的上帝,以及这个世界的精神支柱,不仅是对上帝及其作品的颂扬,更是一种与之抗衡的力量,这种力量在《赋格的艺术》、《b小调弥撒》等晚期作品中表现得愈发强烈。

遗憾的是,尽管如此,沃尔夫实际上经常能够对巴赫的创作为之提供独到的见解;仅从他零散的评价中,我们就能窥见巴赫是一位学识渊博的音乐家,同时也是音乐科学领域的行家里手。在我看来,巴赫的作品充当了连接神圣与尘世的桥梁,这一观念不仅是对上帝及其作品的赞美,更隐含着一种无形的、与之相对抗的渴望。这种情感在他后期更为深邃的作品中愈发显著,例如在《赋格的艺术》、《b小调弥撒》以及《哥德堡变奏曲》等作品中,这种情感逐渐显现出来。

他对巴赫的虔诚持以正面理解,沃尔夫甚至未曾质疑过。巴赫肯定深知自己拥有影响他人形成‘新颖、独特和原创’观念的能力,这些观念时不时地涌现出来,用以表达对上帝的敬畏,以及塑造一个理想世界的愿景。

遗憾的是,沃尔夫仅着眼于巴赫那看似繁复虔诚的外表,未曾深思其中可能潜藏的叛逆因子。巴赫或许心知肚明,他拥有创造被当代人视为奇特、新颖、充满表现力的美妙思想的才能。这种才能有时似乎完全超越了上帝的约束,描绘出一个截然不同的世界轮廓。

· 扫描二维码打赏译者 ·

欢迎新成员加入!一起发光发热!

(如遇扫码失败可保存后微信扫一扫)

如有侵权请联系删除!

Copyright © 2023 江苏优软数字科技有限公司 All Rights Reserved.正版sublime text、Codejock、IntelliJ IDEA、sketch、Mestrenova、DNAstar服务提供商

13262879759

微信二维码